Memória e identidade no ativismo em HIV/aids na Paraíba

Por: Thiago Peniche

Entrevistado: Maio Spellman

Supervisão: Kris H. Oliveira

Em mais de três décadas de enfrentamento ao HIV/aids, o movimento social no Brasil acumulou histórias, conquistas e marcas profundas na saúde pública e nos direitos humanos. Na Paraíba, essa trajetória é feita de lutas por acesso ao diagnóstico, garantia de tratamento e resposta ao estigma — batalhas que, em parte, permanecem vivas até hoje.

Nesta entrevista para a série “Em campo”, conversamos com Maio Spellman Quirino de Farias, psicólogo, doutor em Antropologia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Technological and Industrial Development Scholar (DTI), que dedicou sua tese a investigar memória, ativismo e identidade do movimento social em HIV/aids no estado. Com uma vivência que começa em 1994 no Grupo de Apoio à Vida (GAV), Maio revisita o passado, analisa as transformações nas pautas e estratégias e reflete sobre como a história molda o presente — incluindo a chegada da PrEP como parte da prevenção combinada.

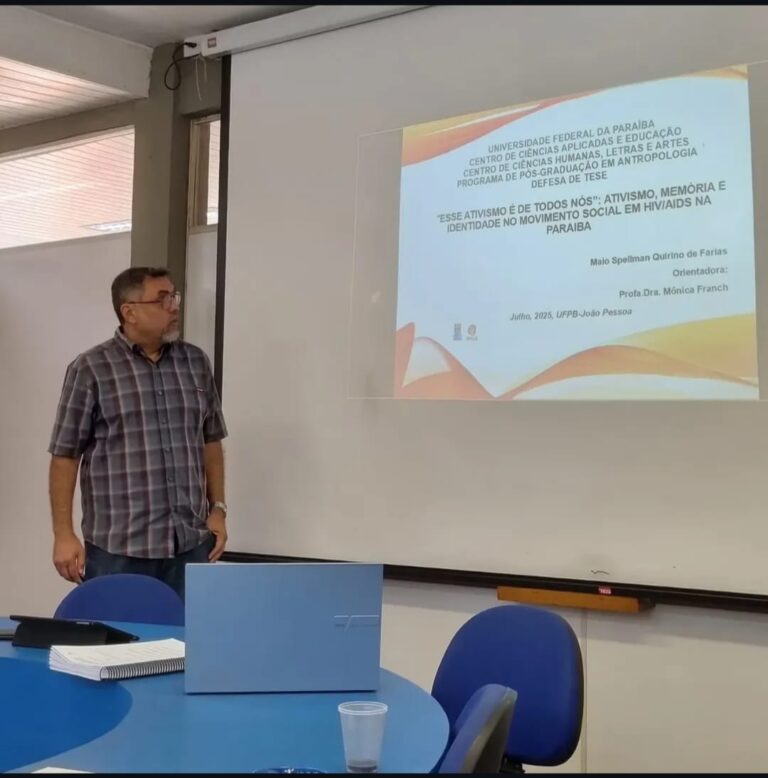

O psicólogo e doutor em Antropologia Social Maio Spellman, ao lado de sua orientadora Profa. Dra. Mônica Franch, durante a defesa de sua tese de doutorado na UFPB

Thiago: Maio, para começar, pode nos contar sobre o tema da sua tese de doutorado?

Maio: Minha tese foi sobre o ativismo em HIV/aids na Paraíba e se chama: “Esse ativismo é de todos nós: ativismo, memória e identidade do movimento social em HIV/aids na Paraíba”. Pesquisei quatro instituições — três em João Pessoa (Associação das Prostitutas da Paraíba – APROS-PB, Cordel Vida e Grupo de Mulheres Maria Quitéria) e uma em Campina Grande (Grupo de Apoio à Vida – GAV), onde comecei minha trajetória no ativismo em 1994, além de ex-ativistas, gestor e ex-gestores dos serviços de saúde em HIV/aids, totalizando 11 interlocutores. Foi uma pesquisa qualitativa, com questionários semiabertos e inspiração etnográfica

Thiago: Como a sua trajetória no movimento ajudou a construir essa pesquisa?

Maio: Minha história com o movimento começou no GAV, em Campina Grande, quando eu ainda estava na graduação em Psicologia. Participei ativamente por 10 anos. Depois, fiz mestrado na UFRN, também estudando o GAV, e retornei ao tema no doutorado, em 2020, no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPB. Voltar ao campo depois de 15 anos foi um choque: algumas pautas históricas avançaram, como o acesso ao diagnóstico e ao tratamento, o surgimento da PrEP, mas outras ainda permanecem, como a luta contra o estigma.

Thiago: Na sua pesquisa, como você caracterizou o sujeito ativista?

Maio: O ativista, hoje, ainda tem muito do perfil de antigamente: geralmente chega por uma experiência sorológica própria, pelo luto — a perda de um amigo ou familiar — ou como braço da academia, a partir de pesquisas e estudos. São histórias pessoais que se transformam em causas coletivas.

Thiago: Quais eram as principais pautas e estratégias do movimento nos anos 1990 e 2000?

Maio: Naquela época, a prioridade era garantir diagnóstico, acesso universal a leitos e tratamento. A prevenção era centrada no uso de preservativos, e as ações eram muito presenciais: distribuição de material informativo em eventos, atos públicos, reuniões com secretarias de saúde para definir metas anuais. Havia também o trabalho de assessoria de imprensa e clipping para acompanhar como a mídia retratava a aids. Essas estratégias ajudavam a construir a identidade coletiva do movimento e fortalecer alianças.

Thiago: E como essas pautas e estratégias mudaram ao longo do tempo?

Maio: Hoje, muitas ações migraram para as redes sociais, e a prevenção combinada — que inclui a PrEP — passou a fazer parte das discussões. Mas o estigma continua presente, inclusive dentro dos serviços de saúde. A comunicação digital ganhou força, mas o objetivo segue o mesmo: garantir direitos e enfrentar preconceitos.

Thiago: Qual é a importância da PrEP no contexto atual e na sua trajetória?

Maio: A PrEP é uma conquista fundamental, fruto de décadas de luta. Ela não existia nos anos 1990 e hoje é uma ferramenta essencial dentro da prevenção combinada. No entanto, ainda está cercada de estigma e desinformação, como se fosse destinada apenas a determinados grupos. Já ouvi relatos de interlocutores, inclusive dentro dos serviços de saúde, dizendo que “PrEP é para quem transa muito” — um julgamento moral que afasta quem poderia se beneficiar dela. Nosso desafio hoje é massificar a informação e garantir acesso universal.

Thiago: O Projeto PrEP América do Sul teve algum papel na sua atualização sobre o tema?

Maio: Sem dúvida. Depois de 15 anos afastado do ativismo direto, o projeto me ajudou a atualizar conhecimentos e compreender melhor a realidade atual. Fiz cursos, li sobre PrEP oral e sob demanda e passei a integrar discussões com outros pesquisadores e ativistas. Isso me fez perceber que até fazer uso da PrEP pode ser um ato ativista, especialmente quando se luta por ampliar seu acesso.

Thiago: Quais relatos marcaram você durante a pesquisa e ajudam a compreender o estigma do HIV?

Maio: Um caso foi o de motoristas de aplicativo que se recusavam a levar passageiros ao hospital Clementino Fraga, referência em HIV/aids. Isso revela como o estigma de 30 anos atrás ainda persiste. Também me marcou o relato de um interlocutor que, ao buscar atendimento, ouviu de uma funcionária do serviço: “Você é fulano? Eu conheço sua família”. Esse tipo de exposição constrange e fere a privacidade, reforçando barreiras no acesso.

Thiago: Na tese você também falou sobre mídia. Pode compartilhar exemplos de como a imprensa retratava o HIV/aids nos anos 80 e 90?

Maio: No começo, a cobertura era sensacionalista e preconceituosa. Títulos como “Aids surge em São Paulo” e manchetes do tipo “HIV mata 6” criavam pânico moral. Teve jornal que tratava “HIV” como se pudesse ser até as iniciais de uma pessoa — era a lógica do escândalo, não da informação. A morte de pessoas famosas, como Cazuza e Freddie Mercury, também foi tratada de forma exploratória, reforçando estereótipos e medo. Na Paraíba, lembro da manchete de 1985 sobre o primeiro caso confirmado no estado, no Correio da Paraíba. Expressões como “aidético” eram comuns e ajudavam a isolar socialmente quem vivia com o vírus: a “morte social” vinha antes da biológica. Com o tempo, a organização do movimento e mudanças na sociedade pressionaram por outra narrativa.

Thiago: Qual é o papel do ativismo na ampliação do acesso à PrEP e no enfrentamento ao estigma?

Maio: É fundamental. O movimento ativista mudou porque as pautas também mudaram. Há 30 anos, as ONGs tratavam especificamente de “aids”, e mesmo organizações que não eram do campo da aids mantinham um eixo dedicado ao tema. Hoje, o acesso à PrEP é uma pauta extremamente monitorada pelo movimento social da Paraíba — e acredito que também em outros lugares.

Fazer uso da PrEP está se tornando primordial, mas existe uma questão anterior: ainda há pouca informação. É como se a PrEP estivesse numa “bolha”, o que gera estigma e preconceito, como se fosse destinada apenas a um determinado grupo da população brasileira. Por isso, o movimento social questiona essa percepção e busca difundir informações, trabalhando coletivamente para ampliar o conhecimento.

Aqui em João Pessoa, a PrEP é distribuída em alguns serviços de referência. Mas, por exemplo, uma pessoa que mora longe e precisa se deslocar até um desses locais pode acabar desistindo. Um interlocutor nosso comentou: “PrEP não é tratamento”. Já o pessoal da APROS disse que muitas mulheres preferem continuar usando preservativo porque acham que a PrEP é como um tratamento para quem já vive com HIV. Essas percepções circulam, e o movimento social está atento a elas, provocando os serviços, cobrando mudanças e oferecendo sua contribuição. Hoje, a preocupação com a PrEP é, sem dúvida, uma pauta ativista.

Thiago: Como assim “esse ativismo é de todos nós”? Pode explicar?

Maio: Durante a pesquisa e na minha trajetória no movimento, algumas pessoas já me perguntaram: “Você não vive com HIV, não é homem gay… por que está no movimento?”. Essa é uma questão que remete à própria história do ativismo. Nos anos 1990, quando entrei no GAV, o lema era solidariedade. Era um compromisso coletivo, não apenas de quem vivia com o vírus. A fala de um colega, Valdomiro, me marcou: “Esse ativismo é de todos nós — e agora é que precisa ser mesmo”. Essa frase traduz a ideia de que a luta contra o HIV/aids é de toda a sociedade, porque envolve direitos humanos, resposta ao preconceito e acesso universal à saúde.